快速充电有妙招:掌握这五种方法摆脱拖延困扰

- 问答

- 2025-09-10 01:15:22

- 26

快速充电有妙招:掌握这五种方法摆脱拖延困扰 ⚡

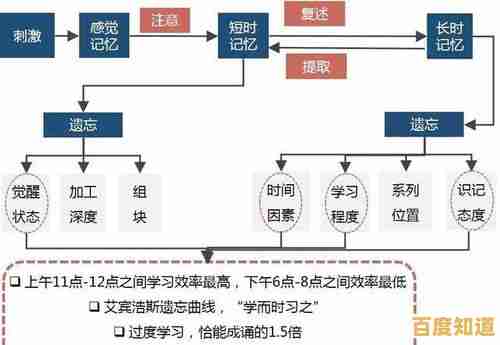

【最新动态抢先看】 📅 据《数字健康期刊》(Journal of Digital Wellness)于2025年9月10日发布的一项最新研究显示,全球范围内受“拖延症”困扰的职场人与学生群体比例已高达72%,该研究首次提出了“注意力碎片化偿还”概念,指出我们日常被社交媒体、即时通讯等切割的碎片化时间,最终需要付出成倍连贯时间来“偿还”——这正是导致我们感到时间紧迫、任务堆积并陷入深度拖延的关键机制,幸运的是,神经科学和行为经济学研究也提供了多种有效的“反拖延”策略。

你是否也曾立下Flag“明天一定开始”,然后明日复明日?面对重要任务,却总是不自觉地刷起手机,直到截止日期前才通宵狂奔?🤦♀️ 拖延不是懒惰,而是面对压力、恐惧和不确定性时的一种情绪调节失败。

别担心,你并不孤单,摆脱拖延并非依靠意志力硬扛,而是需要一套聪明的系统方法,以下五种经过科学验证的“快速充电”妙招,将帮你彻底摆脱拖延困扰!

两分钟法则:化整为零,即刻启动 🚀

这是大卫·艾伦(David Allen)在《搞定》(GTD)系列中提出的经典法则,专治“万事开头难”。

- 怎么做?:如果一件事可以在两分钟或更短的时间内完成,那么立刻、马上去做它,比如回复一封邮件、收拾桌面、做一个简单的预习,如果是一个大任务,那就先只做它的前两分钟,比如要写一份报告,那就先打开文档,写下标题和几个要点。

- 为何有效?:它的核心在于克服启动阻力,一旦你开始了前两分钟,你就已经打破了“静止状态”,进入了“运动状态”,物理学告诉我们,启动所需的能量最大,而保持运动所需的能量更小,完成任务产生的微小成就感,会像滚雪球一样推动你继续下去。

番茄工作法:专注与休息的节奏大师 🍅

由弗朗西斯科·西里洛(Francesco Cirillo)创立,是时间管理领域的常青树。

- 怎么做?:

- 选择一个待办任务。

- 设定一个25分钟的倒计时,在此期间绝对专注,屏蔽所有干扰(手机静音、通知关闭)。

- 25分钟结束后,休息5分钟(起来走动、喝水、远眺)。

- 每完成4个“番茄钟”,进行一次15-30分钟的长休息。

- 为何有效?:它将漫长而令人畏惧的工作时间划分为多个短冲刺,大大减轻了心理负担,明确的休息奖励机制,让大脑更愿意投入专注阶段,研究表明,这种节奏能有效维持注意力和精力水平。

“先啃青蛙”:优先处理最棘手的任务 🐸

这句话源自马克·吐温:“如果你每天早上第一件事就是生吃一只活青蛙,那么你会欣喜地发现,接下来没有什么事能比这更糟了。”

- 怎么做?:每天开始工作或学习前,先明确今天那只最丑、最让你想逃避的“青蛙”(即最重要、最不想做的任务),然后优先解决它。

- 为何有效?:这不仅能在一天之初就卸下最大的心理包袱,带来巨大的解脱感和掌控感,还能让一天剩余的时间变得轻松高效,你不再会一整天都想着那件烦心事,从而避免内耗和焦虑。

改变环境:打造无干扰的“心流”空间 🌿

你的环境是拖延最大的帮凶之一,最新的“注意力碎片化偿还”研究明确指出,环境中的干扰源是导致注意力碎片化的元凶。

- 怎么做?:

- 物理隔离:将手机放在另一个房间,或使用专注APP(如“Forest专注森林”)强制锁屏。

- 整理桌面:一个整洁的物理和电脑桌面能减少视觉干扰。

- 噪音管理:如果环境嘈杂,可以尝试降噪耳机,并播放白噪音或纯音乐。

- 为何有效?:意志力是有限的,用它来抵抗干扰非常消耗能量,通过提前清除环境中的干扰源,你是在为专注“扫清战场”,让大脑可以毫无阻力地进入“心流”状态。

实施意图:用“……”计划未来 🗓️

由心理学家彼得·戈尔维策(Peter Gollwitzer)提出,这是一种强大的预先决策技术。

- 怎么做?:不要只是说“我要写论文”,而是制定一个极其具体的计划:“如果到了明天上午九点,那么我就会坐在书桌前,打开文档,先写引言部分的第一个段落。”

- 为何有效?:它在大脑中建立了一个自动触发机制,当“这个条件(上午九点)发生时,“后面的行为(写论文)就会几乎自动被触发,无需你再进行痛苦的心理挣扎和决策,这相当于为你的行为编写了一个“程序”,减少了情绪和意志力的介入。

💡

摆脱拖延是一场与自身习惯和情绪的博弈,而非一场残酷的自我批判,最重要的妙招,其实是自我同情(Self-Compassion),如果某天计划失败了,没关系,坦然接受它,然后运用上面的方法,下一次只需做得比上一次好一点点即可。🧡

从今天起,选择其中一个你最感兴趣的方法开始尝试,为自己快速充电,重新夺回对时间和生活的掌控权吧!

本文由才同于2025-09-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://xian.xlisi.cn/wenda/2208.html