探索视觉设计技巧提升之道:打造专业级作品的关键步骤

- 问答

- 2025-10-08 15:51:23

- 15

打造专业级作品的关键步骤

每次打开设计软件,我都觉得像站在一片空白画布前,既兴奋又有点慌——怎么才能把脑子里的那点“灵感火花”变成真正能打的作品?🤔 这些年踩过不少坑,也慢慢摸到了一些门道,今天想聊聊我个人觉得真正有用的几个关键步骤,不是什么标准答案,但都是实战里摔打出来的体会。

先别急着打开软件,把“乱想”变成“乱画”

我以前总是一有想法就冲进PS或Figma,结果做一半就卡住——要么风格跑偏,要么细节稀碎,后来学乖了:先在纸上或者iPad上乱涂乱画!✍️ 哪怕是几根歪歪扭扭的线,也能帮我把抽象的感觉具象化,比如去年做一款咖啡品牌的VI时,我最初只是画了个咖啡杯+山脉的混合涂鸦,最后居然发展成了品牌的核心图形符号(客户还夸“有自然感”),草稿阶段的“不完美”反而保留了创作的原始冲动。

偷师学艺?不如“解剖”大师作品

都说要多看优秀案例,但光收藏不拆解≈白搭,我有个习惯:遇到戳中我的设计,会把它拆成“图层”来反向分析,比如有一次看到一款日本海报的配色绝了,我就用吸色工具把主要色值扒下来,发现人家用了两种看似冲突的亮色+低饱和灰——这种微妙平衡我原来根本不敢试!🎨 后来我在一个音乐节海报里模仿这个思路,效果意外地炸,拆解不是抄袭,是学“为什么这样好看”。

强迫自己用限制条件搞事情

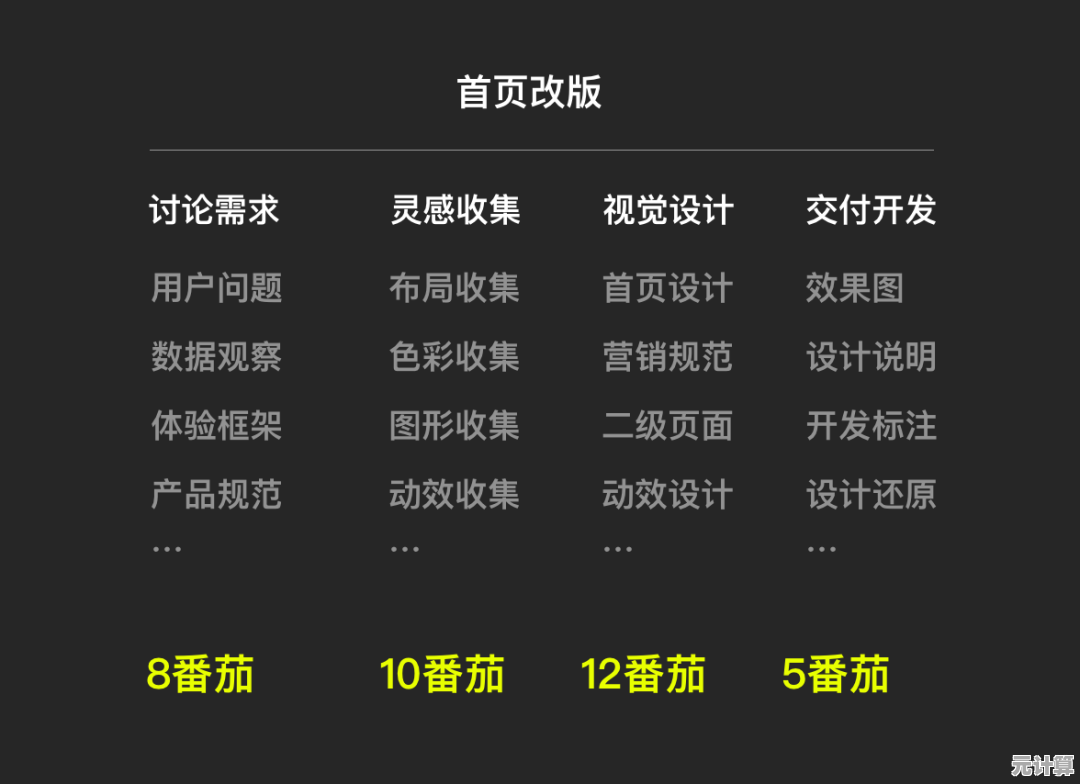

完全自由反而容易懵,我现在会刻意给自己设限制:只用两种字体”“主色不超过3个”或者“必须包含一个动态元素”,去年做APP改版时,团队要求保留原有蓝色调但提升高级感——我一度头大,但被迫研究了几十种蓝色渐变和辅助色组合,最后用深蓝+鎏金撞色突破了瓶颈。🚀 限制逼着人深度挖掘少数元素的可能性。

把设计扔进“真实场景”里蹂躏

设计稿在Mockup里永远完美,现实却很骨感,有一次我做的界面在手机上看着挺美,结果用户反馈“按钮太小老是误点”……痛定思痛,现在我会把设计丢进各种环境测试:截图发到群里看缩略图效果、投影到会议室大屏看视觉重心、甚至打印出来贴在墙上模拟户外广告的阅读距离。🖼️ 细节调整往往是在这些环节发生的。

学会给设计“做减法”比加法更难

刚开始总想堆效果:投影、渐变、纹理……生怕显得不够“努力”,直到被前辈怼:“你这设计怎么在尖叫?”后来我养成一个习惯:定稿前强制删除一个元素,比如删掉多余的分割线、简化图标细节,或者把三段文案压成一句,反而更聚焦了。✨ 高手不是会加,而是敢减。

最后说点大实话:

设计提升没有速成公式,有时候卡住了就去煮杯咖啡、散个步,回来可能突然就想通了(我的很多灵感来自洗澡时淋水声……),保持对生活细节的敏感度比硬啃教程更有用——路边广告牌的文字排版、电影画面的色彩情绪、甚至奶茶包装的材质选择,都能变成灵感库的一部分。

最重要的是,别怕作品“不完美”,我的硬盘里塞满了黑历史稿,但每次翻回去看,都能感觉到自己在笨拙地进步——这就够了。💪

(完)

本文由桂紫雪于2025-10-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://xian.xlisi.cn/wenda/57589.html