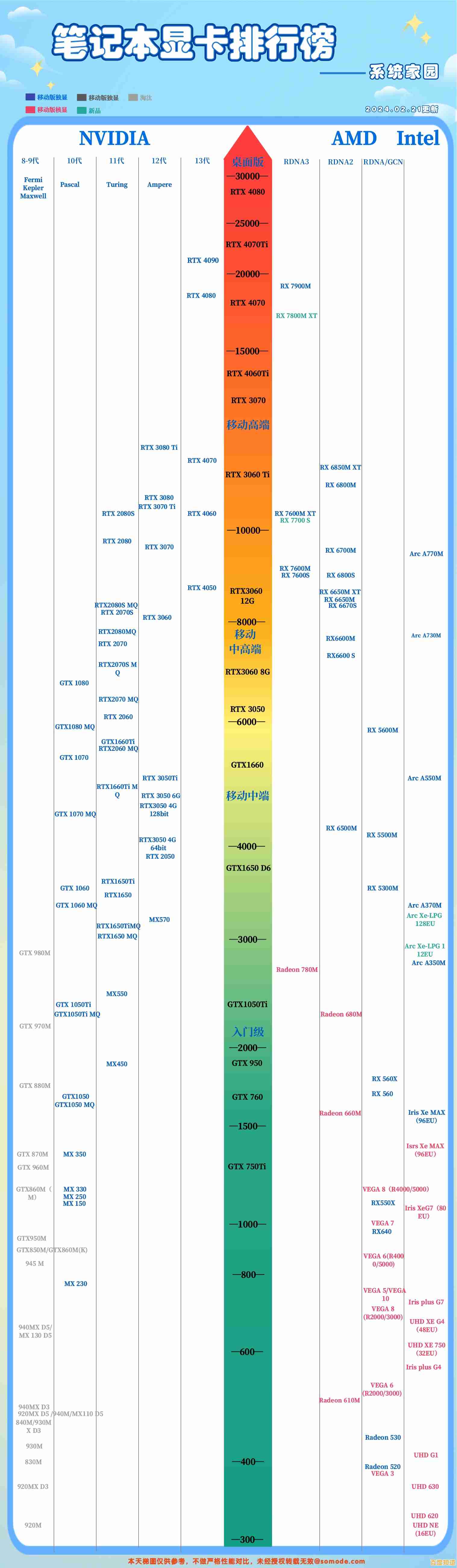

盒子方案主控芯片天梯图解析:如何驱动智能化控制的关键创新路径

- 问答

- 2025-11-07 02:48:54

- 17

要理解盒子方案主控芯片如何驱动智能化控制,我们可以把它想象成一场攀登科技高峰的竞赛,这个“天梯图”就是一张排行榜,芯片厂商们你追我赶,每向上一步,都代表着在智能化控制能力上的一次关键突破,这张图不是静态的,它动态地展示了芯片从基础计算到高度智能化的演进路径,根据半导体行业观察和众多科技媒体的分析,这条创新路径主要围绕着几个核心的驱动力展开。

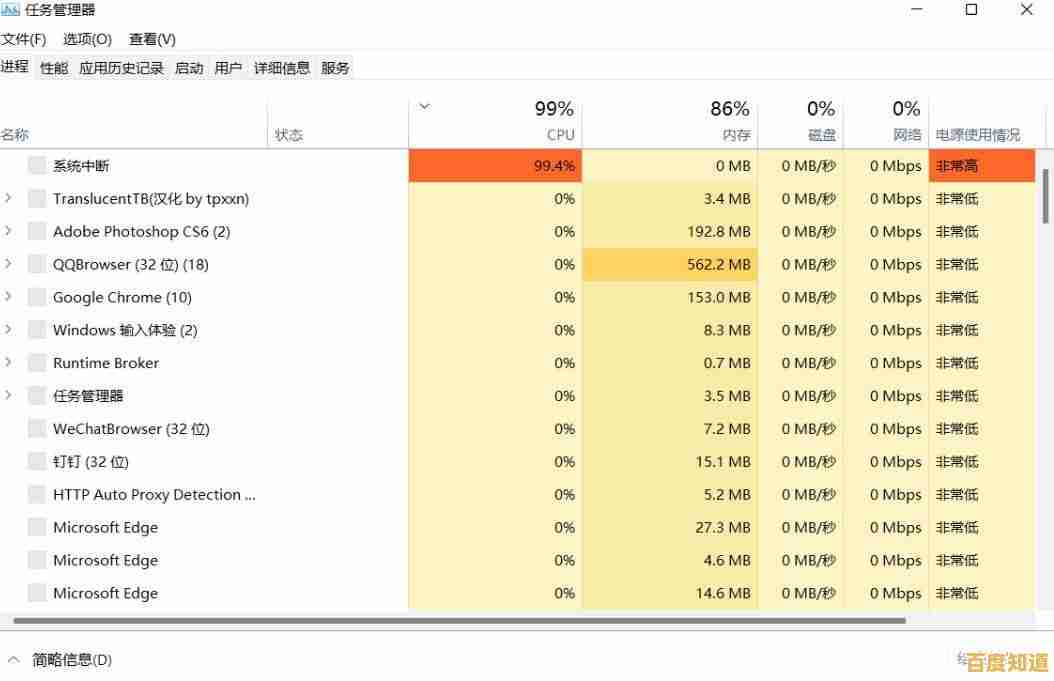

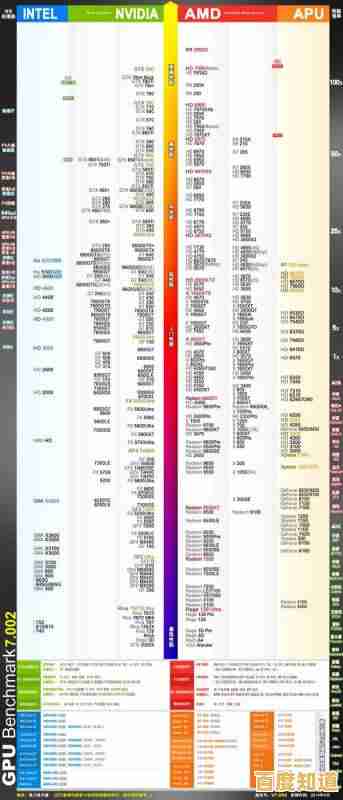

最开始,芯片的竞争集中在“算力”上,也就是处理速度有多快,这就像比拼谁的马力更足,早期的盒子方案,比如一些简单的电视盒子或智能家居中控,主控芯片的核心任务就是流畅解码视频、快速打开应用,这个时候,高通、瑞芯微、全志等厂商的芯片,主要比拼的是CPU核心数、主频高低以及GPU的性能,消费者能直接感受到的,就是操作卡不卡顿、视频清不清晰,根据电子工程专辑的报道,这一阶段的创新路径是拼命堆砌硬件性能,让设备“跑得更快”。

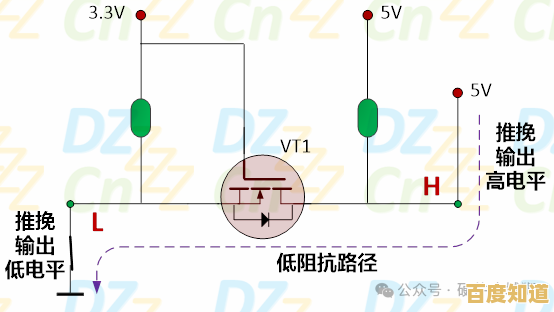

但当算力达到一定水平,大家发现光有蛮力不行了,设备需要变得更“聪明”,创新的焦点转向了“集成与专用”,单纯的通用CPU处理所有任务效率低下,就像让一个大学教授整天去干简单的算术题,关键的创新路径变成了在单一芯片上集成更多专用的处理单元,也就是所谓的SoC(片上系统),最标志性的就是专门用于处理AI任务的NPU(神经网络处理器)的加入,海思的某些芯片早期就在视频处理上集成了强大的专用模块,使其在安防监控领域表现出色,而如今,无论是晶晨半导体还是瑞芯微的新一代芯片,都强调内置了NPU,这意味着盒子设备可以本地化处理人脸识别、语音交互、场景分析等AI任务,而不必事事都依赖云端,响应更快、隐私性更好,根据ittbank的技术分析,这种“算力集成化”是迈向智能化的关键一步,它让终端设备具备了初步的“感知”和“决策”能力。

光有处理能力,如果无法顺畅地连接和交互,那也只是一个孤岛,创新的第三条路径是“连接与交互的广度”,智能化的核心是设备与设备、设备与人的无缝连接和自然交互,这就对主控芯片的连接能力提出了更高要求,早期的芯片可能只支持Wi-Fi和百兆以太网,而现在的主流芯片必须支持Wi-Fi 6、千兆以太网,甚至5G模块,更重要的是,芯片需要支持多种多样的交互协议,智能家居的中控盒子,其主控芯片不仅要能处理视频,可能还需要集成Zigbee、Thread、Matter等物联网协议的控制核心,让它能成为连接家里所有智能设备的真正“大脑”,恩智浦等厂商在融合多种连接协议方面就有深入的布局,这种创新使得盒子不再是独立的个体,而是成为了一个智能生态系统的枢纽。

当算力、集成度和连接性都达到一定高度后,最终的竞争就落在了“能效与场景化融合”上,智能化控制不能是“电老虎”,尤其是对于便携式或始终待命的设备,芯片厂商开始追求在极致性能下的低功耗设计,采用更先进的制程工艺,最大的创新在于根据特定场景去优化芯片,一个专注于智能商显的盒子方案,其主控芯片可能会强化多屏异显、高清解码和长时间稳定运行的能力;而一个专注于智能机器人的盒子方案,其芯片则会强化视觉SLAM(同步定位与地图构建)、实时路径规划等AI算力,紫光展锐等厂商在针对垂直领域进行芯片定制化方面有所探索,这意味着,天梯图顶端的芯片,不再是“万金油”,而是深度契合特定智能化场景的“专家型”芯片。

驱动盒子方案主控芯片智能化控制的关键创新路径,是一条从追求单一算力,到走向高度集成与专用化,再到拓展连接与交互边界,最终实现高效能与场景化深度融合的上升轨迹,每一次攀登,都让盒子这个看似简单的设备,承载起更复杂、更主动、更自然的智能化控制使命。

本文由穆方方于2025-11-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://xian.xlisi.cn/wenda/73384.html