为何至强CPU天梯图难以构建?深度分析芯片分类与性能评估挑战

- 问答

- 2025-09-10 18:23:39

- 78

为何至强CPU天梯图难以构建?深度分析芯片分类与性能评估挑战

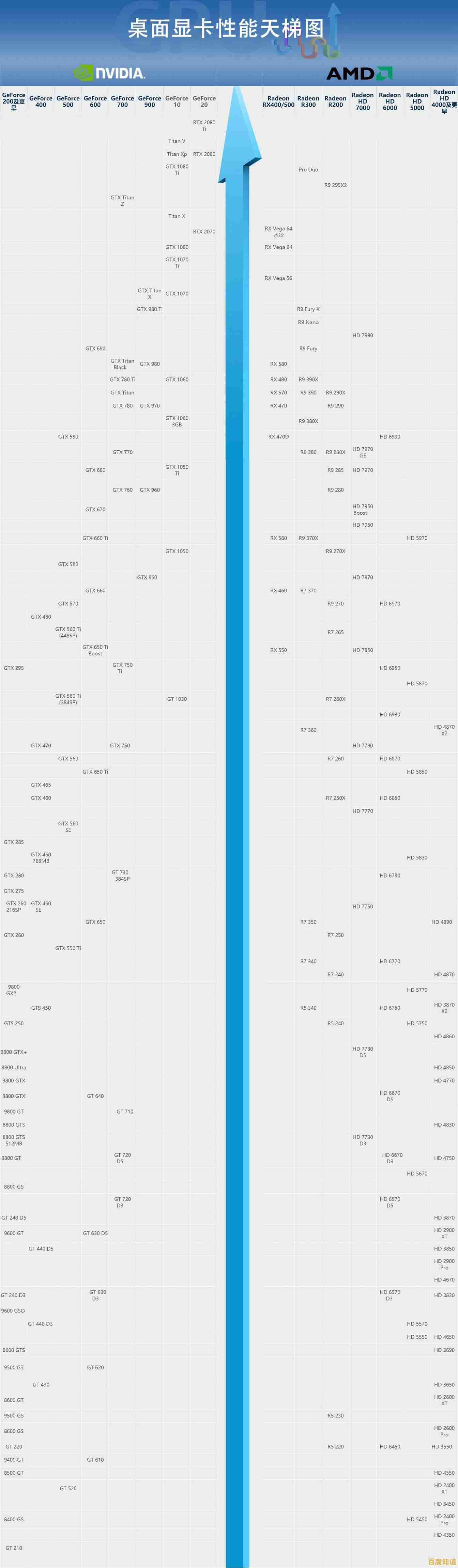

在DIY和发烧友圈子里,消费级CPU(如Intel酷睿、AMD锐龙)的“天梯图”可谓人手一份,是衡量性能、指导选购的“圣经”,当你试图为英特尔至强(Intel Xeon)处理器寻找一份同样清晰权威的天梯图时,往往会发现这是一项“不可能的任务”😵,这并非因为无人尝试,而是其背后的复杂性远超想象。

本文将从多个维度深度分析,为何构建一份准确的至强CPU天梯图会如此困难。

核心挑战:至强产品线本身的极度分化与复杂性

与追求“更高、更快、更强”单一目标的消费级CPU不同,至强处理器从设计之初就是为多元化的企业级、数据中心及专业工作负载服务的,这种根本性的目标差异,导致了其产品线的极度分化。

-

庞大的产品家族与代际重叠 🔄

- 平台多样性:至强处理器并非单一序列,而是分为多个平台,例如面向通用计算的至强可扩展处理器(Xeon Scalable)(包括铂金、金、银、铜等级)、面向边缘和网络的至强D、以及面向工作站的至强W等,每个平台的设计目标和性能侧重都截然不同。

- “洋垃圾”的干扰:市场上充斥着大量退役的服务器拆机CPU,即所谓的“洋垃圾”,这些来自数代以前(如E5 v2/v3/v4系列)的至强处理器,虽然价格低廉且核心数多,但其架构古老、IPC(每时钟周期指令数)低下、能效差,与新一代产品完全不在一个维度,将它们与新品放在同一张天梯图上,就像把拖拉机和超跑放在一起比极速,毫无意义却又无法忽视其存在。

-

核心参数的多维度博弈 ⚖️ 消费级CPU的性能大致可由“核心数、频率、架构”三者简单判断,而至强处理器需要考虑的维度多得多:

- 核心数量(Core Count):从几核到高达60核以上(如至强铂金8592+)。

- 时钟频率(Clock Speed):全核睿频与单核睿频差异巨大,且通常核心数越多,频率越低。

- 缓存容量(Cache):尤其是L3缓存,不同型号差异巨大,对数据库、虚拟化等应用影响显著。

- 内存支持(Memory):支持的内存通道数(4/8/12通道)、频率、最大容量以及持久内存(Optane PMem) 支持能力,这些是数据库和内存计算应用的命门。

- PCIe通道数(PCIe Lanes):支持多少块GPU、NVMe SSD、FPGA加速卡等,对于AI计算、存储服务器至关重要。

- TDP与睿频功耗(TDP/TPP):从55W到500W不等,直接决定了散热和供电成本,是数据中心OPEX(运营成本)的关键。

性能评估的“罗生门”:没有统一的标准答案

“哪个CPU性能更强?”对于至强来说,这个问题没有一个标准答案,答案永远是 “It depends...”(看情况)。

-

工作负载的极端特异性 🎯 不同的应用场景,对CPU各项指标的敏感度天差地别:

- 高性能计算(HPC)/ 科学计算:看重高内存带宽和AVX-512等矢量指令集性能。

- 人工智能训练(AI Training):通常由GPU完成,CPU的角色是高PCIe带宽和足够的多核性能来为GPU喂数据。

- 数据库(Database):极度依赖大容量L3缓存和高内存容量/带宽。

- 网页服务器(Web Server):更需要高单核性能和高频率来处理大量轻量级请求。

- 虚拟化/云计算(Virtualization):需要最多的核心数和硬件辅助虚拟化技术的支持。

一颗在数据库测试中封神的CPU,可能在网页服务应用中表现平平。一颗“全能”的至强CPU是不存在的,试图用一张图给所有CPU排座次,必然会产生巨大的误导。

-

基准测试的局限性 📊 即使是专业的基准测试软件,也各有侧重:

- SPEC CPU 2017:行业权威,包含速率(Speed)测试和吞吐(Throughput)测试,能较好反映综合性能,但测试复杂且结果繁多。

- Cinebench R23:基于Cinema 4D渲染引擎,对多核性能敏感,但无法反映I/O、内存等关键服务器指标。

- Geekbench:覆盖场景较广,但被一些专业人士认为其权重分配不够有代表性。 用不同的跑分软件给同一组CPU排序,结果可能大相径庭。

市场与生态的“隐形墙” 🧱

-

平台成本的非CPU主导 💰 选择至强,不仅仅是选择一颗CPU,与之配套的主板(芯片组)、内存(必须ECC REG)、散热方案的成本极高,且不同代际平台互不兼容,一颗看似性价比很高的老款至强,其整体平台成本和新平台相比可能并无优势,天梯图只对比CPU,忽略了平台成本,参考价值大打折扣。

-

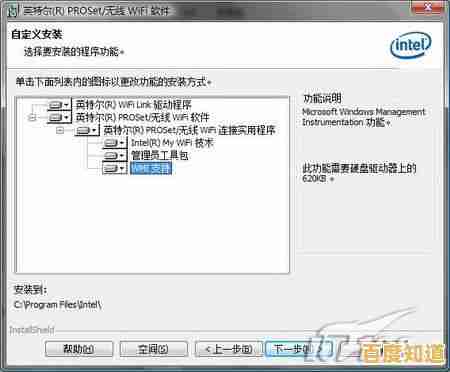

软件优化与认证 📁 企业级软件(如Oracle DB、VMware、SAP HANA)通常会对特定型号的CPU进行深度优化和认证,选择一颗未经认证的CPU可能会遇到兼容性问题甚至无法获得技术支持,这种“软实力”无法在天梯图上体现,却是企业采购决策中的关键一环。

-

获取数据的难度 🔒 最新一代的至强处理器(如参考日期【2025-09-10】附近的Sierra Forest/Granite Rapids)其详细评测数据多掌握在OEM厂商(如Dell、HPE)和超大规模云服务商(如AWS、Azure)手中,普通评测机构难以获取全部型号并进行横评,导致天梯图数据滞后且不完整。

那我们该如何选择?

既然天梯图不可靠,那我们该如何为自己的项目选择正确的至强CPU呢?答案是:回归工作负载的本质。

- 明确需求:你的主要应用是什么?它最需要CPU的哪些特性?(核心数?频率?缓存?内存带宽?PCIe通道数?)

- 确定预算:不仅是CPU的预算,而是整个平台的预算。

- 查阅官方资料:仔细研究Intel的ARK产品数据库,对比不同型号的关键参数。

- 寻找特定测试:在专业论坛、媒体和评测报告中,寻找与你应用场景高度一致的性能测试数据。

- 考虑总体拥有成本(TCO):将电费、散热、维护和软件许可成本都纳入考量范围。

至强CPU的世界是一个多维度的复杂生态系统,试图用一张二维的线性天梯图来概括它,无异于盲人摸象,它的“难以构建”恰恰反映了其专业性和应用驱动的本质,放弃寻找“万能天梯图”的幻想,深入理解自己的具体需求,才是做出明智选择的唯一正解。💡

本文由疏鸥于2025-09-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://xian.xlisi.cn/wenda/7351.html